Di Indonesia, kasus pencucian uang yang terjadi dan terungkap dalam satu dekade ini sudah tidak dapat dihitung dengan jari. Khalayak mudah mengetahuinya dari banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus tersebut di berbagai media yang beredar di masyarakat. Dalam artikel ini, kami belum akan membahas mengenai kasus-kasus pencucian uang yang ada di Indonesia, tapi kami akan memulainya dengan mengetengahkan apa itu pencucian uang dan apa yang menjadi dasar hukumnya di Indonesia.

Tindak Pidana Asal (predicate crime) Pencucian Uang

Pasal 2 UU 8/2010 menggunakan unsur “hasil tindak pidana”, sementara Hagan (2013) menggunakan istilah “uang kotor” dalam definisinya tentang pencucian uang. Kedua definisi tersebut memiliki persamaan yang menggambarkan bagaimana uang yang diperoleh merupakan hasil dari kejahatan (ilegal)—kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut diproses melalui pencucian uang, dimaksudkan agar menjadi legal. Kejahatan apa saja yang menjadi sumber dana untuk pencucian uang? Atau dengan kalimat lain, kejahatan apa yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) terjadinya pencucian uang?

Mengacu pada Pasal 2 UU 8/2010, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, antara lain: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih.

Dasar Hukum Pencucian Uang

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002″ (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003″ (UU 25/2003)

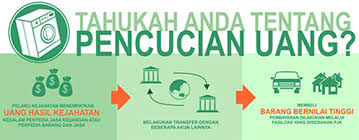

Definisi dan Tahapan Pencucian Uang

Dalam sebuah literatur tentang Kriminologi, Hagan (2013) menyatakan bahwa definisi pencucian uang berkenaan dengan kegiatan membersihkan atau mencuci “uang kotor” (dana-dana ilegal). Dari definisi harfiah dan sederhana tersebut, kami menyimpulkan bahwa prinsip dasar kegiatan pencucian uang yaitu mengubah dari sesuatu yang kotor menjadi bersih, dari sesuatu yang ilegal menjadi legal.

Sedangkan, mengacu pada UU 8/2010, pencucian uang didefinisikan sebagai kegiatan: menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3); menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4); dan menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5).

Dari definisi menurut UU 8/2010 di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning (2014) mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klasifikasi, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif. Pelaku pencucian uang aktif, yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8/2010, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif, yaitu pelaku yang dikenakan Pasal 5 UU 8/2010, dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

- Placement

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.

- Layering

Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Dalam layering terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

- Integration

Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement) atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.

Ada banyak cara melakukan integration, namun yang seringdigunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode loan–back atau metode loan default. Metode loan–back meliputi simpanan berjumlah besaryang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasaldari transaksi yang sah. Dengan kata lain, metode loan–back merupakan metode dengan meminjam uang sendiri. Pada tahap integration tersebut, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;

- Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 The Forty Recommendationsdari FATF disebutkan mengenai pembentukan Financial Intelligent Unit yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di Indonesia ini adalah PPATK.

Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:

- Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;.

- Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.

- Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Kesimpulan

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu Placement(penempatan), Layering (transfer), dan intergration (penggabungan). Semua hal menyangkut tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.